1. - Logique d'antagonisme, thèmes épistémologiques et modèle systémique

1.1 - Alternatives à la méthode scientifique

Principes de la méthode scientifique classique

René Descartes (10), le fondateur de la méthode scientifique, assimila la Science à un arbre dont les racines sont la métaphysique, dont le tronc est la physique et dont les branches constituent toutes les autres sciences naturelles. Ses successeurs, les « cartésiens », citent volontiers cette image pour subordonner toutes les sciences à la physique, mais oublient sa racine métaphysique. Bien que Descartes ait clairement établi une complémentarité entre le sujet connaisseur (res cogitans) et l’objet connu et mesurable (res extensa), en attribuant au subjectif, à la raison, un rôle déterminant (cogito, ergo sum: je pense, donc je suis), cette distinction fut interprétée dans le sens que seul l’objet mesurable serait rationnel alors que les qualités subjectives non mesurables seraient irrationnelles et par conséquent indignes d’une étude scientifique sérieuse.

Cette attitude envers la réalité conduisit au paradigme scientifique, c.-à-d. à un ensemble de principes reconnus par la communauté scientifique, qui paraissent tellement évidents qu’ils ne sont jamais explicitement formulés mais restent toujours sous-entendus dans le discours scientifique:

- le principe matérialiste selon lequel la réalité est formée de particules de matière,

- le principe réductionniste selon lequel l’ensemble n’est rien d’autre que la somme des parties,

- le principe déterministe selon lequel tout effet résulte linéairement d’une cause nécessaire et suffisante.

Paradoxes de la physique

La combinaison de la méthode expérimentale avec l’analyse mathématique conduisit à la physique de Newton et à son déterminisme mécanique. Le succès de cette physique influença toutes les autres sciences naturelles si bien que depuis lors on admet communément que toutes les choses sont composées de briques de matière et se meuvent ou s’assemblent mécaniquement dans le cadre d’un espace absolu indépendant et d’un temps absolu et linéaire.

Depuis Newton, pourtant, la conception du monde en physique a complètement changé. La formulation des lois de l’électromagnétisme par Faraday et Maxwell au dix-neuvième siècle a remplacé les forces mécaniques entre objets matériels par la notion de champ de forces ou champs énergétiques. La théorie de la relativité d’Einstein a ébranlé au début du vingtième siècle la conception classique de la matière, de l’espace et du temps. Le quantum de Planck représentait les événements énergétiques comme des sauts discontinus, ce qui contredisait la représentation classique des transitions continues.

L'expérience a confirmé le paradoxe EPR selon lequel les propriétés de particules issues d’un même événement quantique, continuent à être corrélées, indépendamment de l’éloignement spatial ou temporel. Cette inséparabilité des événements quantiques ne peut pas être expliquée par une causalité classique et ne peut être comprise que par une cohérence globale de la nature.

L’étude des systèmes chaotiques et des "structures dissipatives" de Prigogine (8) est un autre développement dont l'importance épistémologique révolutionnaire n’a encore guère été reconnue. Elle indique que l’évolution de systèmes ouverts n’est pas prévisible à long terme et que sous certaines conditions, réalisées par les systèmes biologiques, cette indétermination peut conduire, en dérogation aux principes classiques de la thermodynamique, vers l'émergence de formes nouvelles par auto-organisation.

Nécessité d'une autre méthode

Les physiciens ayant participé aux découvertes du début du vingtième siècle, ont reconnu que celles-ci soulevaient des questions fondamentales concernant la logique et la connaissance.

Niels Bohr considérait son principe de complémentarité comme une loi logique générale dont la validité n’était nullement restreinte à la physique quantique et qui s’étendait à tous les domaines du savoir. Il avait l’intention de fonder sur elle une nouvelle épistémologie.

L’astronome et physicien Arthur Stanley Eddington était convaincu que l’ensemble des hypothèses fondamentales régissant le développement des théories physiques, peut être remplacé par des principes épistémologiques: « ... toutes les lois de la nature habituellement considérées comme étant fondamentales, peuvent être entièrement prévues par des considérations épistémologiques », écrivait-il. Les principes épistémologiques sont donc d’un caractère plus général que les lois fondamentales de la nature.

Erwin Schrödinger a repris du physicien et philosophe Ernst Mach la conception que l’objet matériel de la physique comme le sujet étudié par la psychologie sont des entités composées à partir d'un même fondement originel de connaissance: les éléments de sensation.

Wolfgang Pauli recherchait également une théorie unificatrice qui devait s’appuyer sur la complémentarité des aspects physiques et psychiques ou archétypiques de la connaissance. Il hésitait entre une conception trinitaire inspirée par l’astronomie de Kepler et le point de vue quaternaire du psychologue Carl Gustav Jung, avec qui il avait discuté un modèle comprenant les thèmes énergie, espace-temps, causalité et synchronicité.

Heisenberg dénonçait l’erreur de poursuivre la doctrine atomiste de Démocrite et pensait qu’il faut remplacer le concept de particule par le concept d’une symétrie fondamentale.

Le débat philosophique concernait donc l’existence d’un ordre supérieur aux lois communes de la physique, fondé sur la complémentarité et les symétries. Malheureusement le congrès de Copenhague mit fin en 1927 à ce débat en décrétant qu'on ne peut pas parler de réalité en dehors de l'observation, orientant ainsi la physique vers un positivisme purement utilitaire.

Le problème de la relation entre la réalité et la connaissance est étudié avec plus de précision dans "Les Trois visages de la vie" au chapitre V intitulé "L'origine biologique de la connaissance".

Principe d’antagonisme de Lupasco

Bohr était persuadé que son principe de complémentarité pouvait constituer le point de départ d’une nouvelle logique et épistémologie qui comprendrait aussi bien la physique que la biologie, la psychologie, l’histoire, la politique ou la sociologie.

Mais Stéphane Lupasco (4), biologiste et philosophe est le seul scientifique qui a reconnu les conséquences épistémologiques de la physique quantique. Le principe d'exclusion de Pauli et le principe de complémentarité de Bohr l'ont conduit à formuler son principe d'antagonisme, une logique de portée universelle s'opposant au principe classique de la contradiction exclue et sur laquelle il a fondé une théorie des systèmes.

Lupasco a défini l'antagonisme comme une dualité d’éléments logiques qui sont à la fois contradictoires et complémentaires, c’est-à-dire liés l’un à l’autre de telle façon que chacun ne peut être défini et compris que par opposition à l’autre. Aux deux états contradictoires, Lupasco ajoutait un état intermédiaire, l’état T, comme « tiers inclus », origine indifférenciée des deux autres états. (5)

Mais parce qu'il voulait concilier cette logique avec le déterminisme de la méthode scientifique en le justifiant par les principes mécaniques d'actualisation et de potentialisation elle n’est pas convaincante. L’importance du principe d’antagonisme ne réside pas dans une bascule entre un état actualisé et un état potentialisé mais dans la représentation globale d’un processus dynamique. Il doit être redéfini et généralisé dans un nouveau cadre épistémologique et systémique.

La théorie des systèmes (ou systémique)

L’écologie et la pensée systémique sont apparus en réaction à l’extension et à la fragmentation des connaissances attribuées à la complexité de la nature elle-même mais qui sont avant tout une conséquence de la méthode scientifique réductionniste et analytique. La systémique considère le monde comme un tout, comme un système dont les composantes sont aussi des systèmes. Il existe ainsi une hiérarchie de systèmes interdépendants.

Selon Ludwig von Bertalanffy, auteur de la théorie des systèmes (2), la réalité se présente comme un gigantesque ordre hiérarchique composé d’êtres organisés qui mène, par la superposition de nombreux étages, des systèmes physiques aux systèmes biologiques et sociologiques. L’unité de la science doit être obtenue, non pas par une réduction utopique de toutes les sciences à la physique et à la chimie, mais grâce à l'uniformité des relations existant entre les différents niveaux de la réalité.

Les définitions données au système par différents auteurs se fondent toutes sur des rapports, relations ou interactions entre éléments d’une structure et non pas sur la nature de ces éléments.

La notion la plus importante, commune à toutes ces définitions, est celle d’interrelation ou d’interaction. Sur elle se fondent les autres termes: ensemble, organisation, complexité. La nature des éléments composants ne joue par contre aucun rôle. Les systèmes physiques sont composés de particules et atomes, les systèmes biologiques de molécules, les systèmes sociologiques d’individus reliés en associations. La seule notion commune est celle des relations entre éléments dans un ordre hiérarchisé.

L. von Bertalanffy, devinait une "uniformité structurelle" commune à tous les niveaux de la hiérarchie systémique. Il ne l'attribuait pas à la structure elle-même mais au fonctionnement constitutif de ces structures. Cette conception de similitudes par le fonctionnement constructif est également le fondement de la théorie des fractales de Mandelbrodt.

L’épistémologie ou science cognitive

Faut-il décrire la réalité par des particules ou autres constituants matériels? Faut-il l’expliquer par des relations ou interactions énergétiques? Y a-t-il seulement une réalité objective indépendante ou la réalité perçue est-elle un produit de notre conscience subjective?

L’épistémologie ou science cognitive moderne donne une réponse qui réunit les deux thèses a priori contradictoires dans une même conception de la connaissance. Le psychologue et pédagogue Jean Piaget étudiant l’adaptation, l’apprentissage et l’évolution de la pensée constata que la connaissance est construite progressivement par la manipulation de l’objet par le sujet. Elle émerge de l’interaction sujet-objet.

Puisque les structures de la

connaissance

émergent de l'interaction avec les structures de la

réalité il y a

nécessairement concordance entre la hiérarchie

systémique de la réalité et une

hiérarchie de la connaissance .

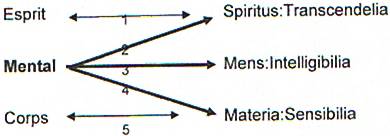

Dans un livre dont le

titre, « Les trois yeux de la

connaissance », se réfère aux

conceptions de

Saint Bonaventure: Ken Wilber (11)

constate qu'il existe trois niveaux de

relations entre la connaissance et la réalité: le niveau du

sensible, le niveau de l'intelligible ou de la pensée et le

niveau du transcendantal ou du symbole.

Pour comprendre la systémique, il faut faire au moins la distinction entre le phénomène sensible et mesurable d'une part, et le niveau du fonctionnement intelligible d'autre part.

1.2 - Logique systémique

Distinction entre phénomène et fonction

Contradiction exclue, logique du phénomène

Le phénomène est ce qui est perçu par les sens. Il est donc l'objet de toute observation et par définition l'objet des sciences expérimentales. Dans les sciences dites exactes, les phénomènes sont décrits par leurs grandeurs mesurables. La description mathématique du phénomène se réfère aux trois paramètres: matière-espace-temps.

En effet chaque phénomène se présente à l'observateur sous trois aspects inséparables:

- une structure objective matérielle ou énergétique,

- une disposition spatiale: forme ou localisation,

- une évolution ou situation dans le temps.

Pour décrire objectivement (c.-à-d. mesurer) le phénomène, il faut le définir par rapport à la matière, l'espace et le temps. Ainsi défini il ne peut pas avoir au même moment, au même endroit et sous tous les rapports la propriété A et la propriété non-A. Il est soit A soit non-A. L'observation ou connaissance expérimentale du phénomène obéit donc bien à la logique classique de la contradiction exclue et du tiers exclu.

Complémentarité des contraires, logique de la fonction

Les interactions ou fonctions par contre sont toujours produites par un potentiel de forces, un gradient entre une paire de propriétés ou d'états opposés. Ces antagonistes participent en commun et de façon actuelle au processus, mais se présentent à l'observation de façon dissociée:

- Ils peuvent être dissociés dans l'espace ou symétriques, comme les pôles d'un champ magnétique ou d'un potentiel électrique.

- Ils peuvent être dissociés dans le temps ou périodiques comme la lumière du jour et l'obscurité nocturne dans le cycle circadien.

- Enfin ils peuvent aussi être dissociés dans la matière ou complémentaires, observables par des moyens matériels ou instrumentaux différents, comme l'aspect de particule et l'aspect d'onde de l'électron.

Les éléments contradictoires de l'antagonisme sont donc des aspects inséparables d'un même processus dynamique qui, dans nos exemples, correspond respectivement à un champ polarisé, à la rotation de la Terre, et à la charge électrique élémentaire.

Définition du principe d'antagonisme fonctionnel

Stéphane Lupasco a mis en évidence de nombreux exemples d'antagonismes en physique et en biologie et a formulé son principe d'antagonisme comme une logique de l’énergie. Mais le principe d'antagonisme ne doit pas être limité à la mécanique, à l'alternance d'actualisation et de potentialisation. L’antagonisme est le principe fondamental d’une logique universelle des relations fonctionnelles:

L'antagonisme

est la relation

qui existe entre deux éléments logiques contraires

qui sont

inséparablement réunis en un ensemble fonctionnel

de telle manière que l’un ne

peut être défini que par opposition à

l’autre.

Chaque

fonction, chaque processus dynamique

est fondé

sur un antagonisme et défini par lui.

Niveaux de la logique

Le principe d'antagonisme doit être situé dans la hiérarchie des niveaux de la connaissance et de la logique qui émerge elle-même de la hiérarchie systémique de la réalité. En tenant compte des principes logiques, les niveaux de Wilber peuvent être redéfinis ainsi:

La connaissance empirique-analytique répond à la question: comment apparaît la réalité ? Ses objets sont les phénomènes, les manifestations perceptibles par les sens ou mesurables dans l’expérimentation. Elle est régie par le principe de la contradiction exclue. De cette connaissance dépendent les sciences naturelles: la physique, la chimie et la biologie.

La connaissance herméneutique-déductive naît de la question: pourquoi la réalité se manifeste-t-elle ainsi ? Comment fonctionne-t-elle et dans quel but ? Son objet est le sens fonctionnel des termes du langage, c’est pourquoi Wilber l’appelle herméneutique. L’herméneutique est la science de l’interprétation et des significations. Or les significations fonctionnelles abstraites se présentent toujours comme paires de termes de sens contraire qui désignent un processus dynamique. Les objets du niveau herméneutique sont par conséquent des significations fondées sur des fonctions élémentaires et la logique est celle du principe d’antagonisme.

La connaissance paradoxale-synthétique cherche des réponses à la question: qu'est-ce que la réalité? Son objet, qu'elle représente par des symboles, est l'Etre global, l'unité de l'Univers, aussi assimilé à la conscience sous forme d'Esprit. Elle répond à une logique de la synthèse des contraires. L’objet de cette connaissance est exprimé par des symboles paradoxaux communs aux mythes et religions. Le psychanalyste Jung les a identifiés comme archétypes et contenus de l’inconscient collectif.

1.3 - Les 3 antagonismes fondamentaux: matière-espace-temps

I. - MATIÈRE

Inertie - Force

masse - énergie

Substantialité - Dynamisme

(kilogramme - Newton)

La matière est l’objet d’étude privilégié de la physique. Il n’est pas étonnant, par conséquent, que la physique ait découvert l’antagonisme qui définit la signification fonctionnelle de la matière. Avec la théorie de la relativité, Einstein a établi l’équivalence de la masse et de l’énergie et selon la relation d’incertitude de Heisenberg, une particule comme l’électron peut être mesurée soit comme une masse localisée soit comme une impulsion énergétique sans localisation définie. Les propriétés contradictoires ont conduit à la formulation du principe de complémentarité de Bohr.

La qualité perceptible originale de la matière est l’inertie, la résistance à l’application d’une force ou le poids, la force nécessaire pour compenser la pesanteur. L‘antagonisme entre la masse et la force est déjà présent dans la perception élémentaire.

Par les termes choisis pour cet antagonisme: Substantialité - Dynamisme, on tient compte de la conception classique et également biologique de la matière. En effet, la substance comme principe ontologique, constitue le véritable paradigme des sciences classiques. Cette conception vient du positivisme et de l’atomisme des grecs et constitue une particularité de la culture européenne que l’on ne retrouve dans aucune autre tradition sous cette forme. Elle devrait normalement être dépassée et obsolète au regard des connaissances de la physique contemporaine. L’atome ou la particule ne devraient plus être considérés comme des substances ou briques fondamentales de la matière mais comme des systèmes, des ensembles de fonctions en interaction avec d’autres systèmes; la matière peut être considérée comme de l’énergie potentielle statiquement fixée. En biologie, cet antagonisme correspond à l’opposition entre l’anabolisme (constitution de matière comme réserve d’énergie) et le catabolisme (décomposition de matière pour libérer l’énergie).

La mesure de l’inertie, le kilogramme, a été définie à l’origine par le poids d’un décimètre cube ou litre d’eau et se référait donc à la force de pesanteur. Dans le système d'unités international (SI) ou système métrique le kilogramme se réfère à la force de 1 newton. Inversement le newton se réfère à la masse puisqu'il est défini par la force provoquant sur la masse de 1 kg une accélération de 1 m/sec2.

II. - ESPACE

centre - périphérie

unité - multiplicité

Continuité - Discontinuité

( mètre - nombre)

Notre raison éduquée en géométrie euclidienne n’est pas habituée à se représenter l’espace comme une dualité. L’espace euclidien et les coordonnées cartésiennes appartiennent au niveau empirique des phénomènes mesurables. Mais il existe aussi une géométrie non euclidienne appelée topologie qui est un procédé constructif pour la représentation des formes et des relations fonctionnelles des objets qui se fonde sur la distinction entre continuité et discontinuité.

Dans son essai sur l'espace, Bachelet (1) rapporte que par leur étude de l’acquisition des connaissances de l’enfant, Piaget et Imhelder ont constaté que la représentation de l’espace n’est pas congénitalement euclidienne. La première relation de l’enfant avec l’espace est fonctionnelle et topologique. Il construit progressivement sa représentation de l’espace par l’acquisition de son monde des choses. Piaget a observé que l’enfant pratique d’abord la topologie et apprend la géométrie euclidienne à la fin, alors que l’histoire de la géométrie débute avec celle d’Euclide et n’atteint la topologie qu’au dix-neuvième siècle.

Au niveau fonctionnel, l’espace est défini, comme en topologie, par le couple antagoniste Continuité-Discontinuité dont dérivent d’autres antagonismes tels que unité-multiplicité, ensemble-parties, centre-périphérie etc.

La définition de l’unité de mesure de l’espace résulte de l’antagonisme ensemble-parties. La grandeur de l’ensemble (continuité) se réfère à un certain nombre de parties virtuelles correspondant à l’unité de mesure, le mètre. Inversement, le nombre de parties (discontinuité). se réfère à un ensemble.

III. - TEMPS

passé - futur

constance - variabilité

Détermination - Indétermination

(Période t - Fréquence 1/t)

Les aspects contradictoires du temps sont de toute évidence le passé et le futur. Seul le présent nous paraît réel, pourtant il n'est qu'un instant non mesurable qui sépare le passé du futur, sa réalité réside en quelque sorte dans leur rencontre contradictoire. Le passé représente ce qui est fini, déterminé, et le futur ce qui est possible, indéterminé. Le sens fonctionnel du temps peut donc être défini par l’antagonisme entre la détermination ou finitude du passé et l’indétermination ou potentialité du futur.

Cette définition est en contradiction avec le déterminisme strict de la mécanique classique qui postule la réversibilité de la cause et de l’effet et par conséquent la réversibilité du temps. L’étude des systèmes chaotiques a fait naître une nouvelle thermodynamique qui reconnaît l’existence d’une indétermination de l’évolution et par conséquent l’irréversibilité du temps. Ilya Prigogine a démontré qu’à tous les niveaux, l'évolution des systèmes réels qui sont des systèmes ouverts, n’est pas strictement déterminée mais sujette à des facteurs aléatoires. Il a démontré par son explication des "structures dissipatives" que, sous certaines conditions d'énergie et de complexité réalisées surtout dans les systèmes biologiques, l’indétermination peut induire des formes nouvelles par une « auto-organisation » sans laquelle l’évolution biologique resterait incompréhensible.(8)

La mesure du temps, le temps conventionnel, se fonde sur des mouvements périodiques. La période constante est admise comme mesure du temps, inversement la fréquence désigne la variabilité. Selon Prigogine les fréquences sont à l'origine de l’indétermination par leurs résonances qui font que les systèmes dynamiques ne sont pratiquement jamais intégrables: ils ne peuvent pas être représentés par des équations de mouvement déterministes.(9)

Par conséquent le temps correspond aux périodes fixes finies (Détermination) mesurées en secondes alors que la variation dépend des fréquences (Indétermination) mesurées en Hertz (1/sec).

1.4 - Modèle d'intégration fonctionnelle (MIF)

.4.1. - Thèmes épistémologiques

L’historien des sciences Gerald Holton trouva dans les notes privées des grands physiciens certaines conceptions irrationnelles qu’il appela des thêmata et que Basarab Nicolescu (6) commente de la manière suivante:

Ces "thêmata" sont cachés, même à celui qui les emploie: ils n'apparaissent pas dans le corps constitué de la science, qui ne laisse transparaître que les phénomènes et les propositions logiques et mathématiques. ... Ces "thêmata" concernent donc ce qu'il y a de plus intime, de plus profond, dans la genèse d'une nouvelle idée scientifique. ... Aussi, il est surprenant de constater le nombre restreint de "thêmata" qui traversent les travaux scientifiques qui sont pourtant d'une grande variété. Holton a dénombré seulement quelques dizaines de "thêmata" dans toute l'histoire de la science ... Les "thêmata" se présentent généralement sous la forme d'alternatives doubles ou triples: évolution-involution, continu-discontinu, simplicité-complexité, invariance-variation, holisme-réductionnisme, unité-structure hiérarchique, constance-changement, etc.

Il est évident par les exemples donnés qu'il s'agit des mêmes termes abstraits ou symboliques définissant le sens fonctionnel de la matière, de l'espace ou du temps. Comme ces conceptions sont contenues comme des présupposés dans toutes les théories de la physique, elles n’ont rien de commun avec les contenus psychiques irrationnels. Elles ne devraient donc pas être qualifiées d’irrationnelles mais définies comme pré-rationnelles, métaphysiques ou ontologiques.

Par référence aux « thêmata » de G. Holton, les termes contradictoires formant les antagonismes fondamentaux et la définition de matière-espace-temps, seront appelés thèmes épistémologiques.

|

conditions |

Antagonismes fondamentaux |

fonctions biologiques |

|

|

MATIERE |

masse |

énergie |

métabolisme |

|

ESPACE |

partie, multiplicité |

ensemble, unité |

communication |

|

TEMPS |

passé |

futur |

évolution |

Les 3 antagonismes fondamentaux relativisent les 3 principes (matérialiste, réductionniste, déterministe) du paradigme scientifique classique. Ils correspondent aussi à trois fonctions biologiques primordiales qui seront discutées à la page de systémique biomédicale. Les antagonismes fonctionnels concernent tout particulièrement les systèmes biologiques car ils définissent les conditions d'existence et de fonctionnement de tout système ouvert auto-organisé.

A tous les niveaux de la complexité, le fonctionnement des systèmes ouverts est soumis aux mêmes conditions. C’est pourquoi un thème épistémologique a un sens beaucoup plus étendu que le terme choisi pour le désigner ne peut le faire paraître. Les thèmes ont la nature du symbole. Chacun des six thèmes principaux du tableau pourrait être remplacé par beaucoup d’autres termes empruntés aux langages spécialisés des différentes sciences. Ils représentent des aspects fonctionnels communs à tous les niveaux de la réalité et doivent être désignés, selon le contexte, par des expressions différentes. Ils sont le dénominateur commun à tous les niveaux et par conséquent le fondement des homologies ou isomorphismes qui caractérisent la hiérarchie des systèmes. Ils constituent la base d’une logique de l’analogie.

1.4.2 - Organisation systémique

Trilogie de la hiérarchie systémique

Le physicien Nicolescu a insisté dans tous ses écrits sur la structure ternaire de la réalité. Il en voyait la raison dans la trilogie systémique de Lupasco dont le principe d'antagonisme impliquait le tiers inclus, un état T intermédiaire entre l'état A actualisé et l'état P potentialisé. Mais il cite également la trilogie hiérarchique des systèmes telle que formulée par Geoffrey Chew, le fondateur de la théorie du bootstrap qui explique l'univers par l'interdépendance universelle des particules:

Chaque particule nucléaire a trois rôles différents: 1) un rôle de constituant des ensembles composés; 2) un rôle de médiateur de la force responsable de la cohésion de l’ensemble composé; et 3) un rôle de système composé...

Et Nicolescu (6) commente cette définition de la manière suivante:

Dans cette définition, la partie apparaît en même temps que le Tout. La nature est conçue comme étant une entité globale, non-séparable au niveau fondamental. La particule joue le triple rôle d’un système en interaction (irréductible) avec les autres systèmes, ce qui constitue un premier rapprochement entre la théorie du bootstrap et la pensée systémique contemporaine.

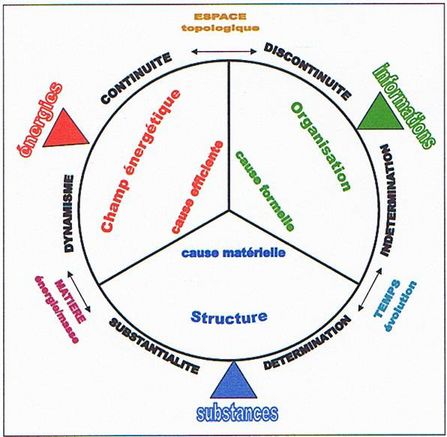

De manière générale, les relations du système avec d’autres systèmes dans la hiérarchie sont de trois ordres qui correspondent aussi aux trois causalités principales de l'ontologie classique:

- La relation du système avec les systèmes d’ordre inférieur, les substances qui composent sa structure, représente la cause matérielle.

- L'interaction du système avec les systèmes de même niveau par échange d'énergies est la cause efficiente.

- L'intégration

du système dans l'organisation d'un système

d’ordre supérieur

par des informations équivaut

à la cause

formelle ou finale.

Les 3 formes de relations se répètent à tous les niveaux de la hiérarchie systémique et constituent un des fondements des similitudes ou analogies des structures holographiques conformément à la théorie des fractales de Mandelbrodt ou du « holomouvement » de Bohm.

Auto-organisation des "structures dissipatives"

Le terme « structure dissipative » a été créé, en 1969, par Ilya Prigogine (8) pour définir son interprétation thermodynamique de certaines formes pouvant émerger spontanément de systèmes physicochimique a priori chaotiques. Loin de l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire dans des systèmes devenus instables sous un flux de matière/énergie, peuvent se produire des processus de structuration et d'organisation spontanée. Le terme "dissipatif" précise qu'il s'agit d'un processus de diffusion et organisation de la matière/énergie reçue aussi appelé relaxation entropique. Sa découverte signifie que sous certaines conditions, loin de l'équilibre, l'irréversibilité de l'évolution thermodynamique peut jouer un rôle constructif et devenir source d'ordre.

Une structure préexistante suffisamment complexe pour présenter dans son comportement des degrés de liberté devient instable sous un apport constant d'énergie. L'instabilité signifie que l'évolution à partir d'un certain point appelé "bifurcation" admet plusieurs solutions également probables. Ce sont finalement des influences aléatoires minimes de l'environnement qui font pencher l'évolution vers l'une des solutions possibles. Ces influences dites aléatoires qui apparaissent a posteriori comme cause finale, tiennent ainsi le rôle d'informations de l'environnement.

Les conditions de l'auto-organisation sont donc la structure complexe, l'apport d'énergie et l'intervention d'informations de l'environnement, les trois propriétés principales du système.

Une explication détaillée de l'auto-organisation est donnée au chapitre IV du livre "Les trois visages de la vie".

1.4.3 - Modèle d'intégration fonctionnelles (MIF)

La trilogie dans la hiérarchie des relations fonctionnelles se confond ainsi avec les conditions de l'auto-organisation. Celle-ci fait de chaque système un ensemble autonome fondé sur trois propriétés principales: l'inertie et rigidité de la structure, la force et chaleur de l'énergie et la subtilité et mobilité de l'information.

Il existe des rapports logiques entre les thèmes épistémologiques et les conditions d'auto-organisation:

L'inertie de la Substantialité et l'ordre périodique de la Détermination constituent la STRUCTURE.La Continuité du champ et la force du Dynamisme définissent littéralement le CHAMP ENERGETIQUE.

L'autonomie des Discontinuités et les potentialités de l' Indétermination font l'auto-ORGANISATION.

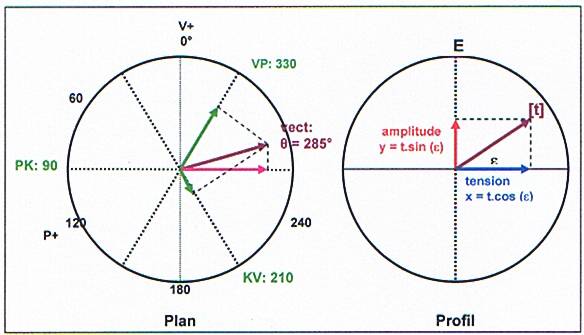

Fig. 1.1 Modèle d'intégration fonctionnelle (MIF)

Les sciences occidentales réduisent les propriétés des phénomènes aux mesures de la matière de l'espace et du temps. Inversement les cosmologies traditionnelles déduisent les phénomènes, y compris leurs propriétés mesurables, de trois qualités fondamentales.

La figure 2.1 de la page "systémique traditionnelle" expose la trilogie que la médecine chinoise exprime sous les concepts fonctionnels abstraits du Yin, Yang et Qi et que la médecine ayurvédique décrit sous forme de 3 qualités pathologiques Kapha, Pitta et Vata.

Le modèle systémique démontre que le quantitatif sous forme d'antagonismes et le qualitatif sous forme de synergies de thèmes épistémologiques sont complémentaires et se définissent réciproquement selon une relativité généralisée.

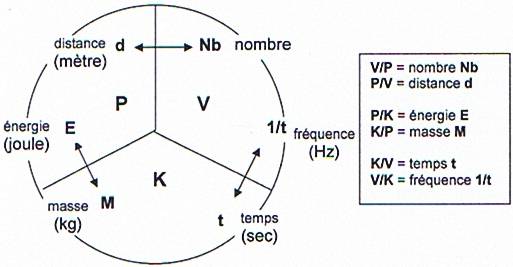

Par convention les trois propriétés fondamentales seront désignées par les lettres V, P et K, initiales de Vata, Pittta et Kapha et leurs rapports, les thèmes antagonistes, par V/P, P/K, K/V.

1.4.4 - Relativité matière-espace-temps

Le modèle systémique est une représentation épistémologique de la relativité matière-espace-temps. Dans la discussion des antagonismes fondamentaux, les correspondances des unités de mesure fondamentales avec les thèmes antagonistes ont été clairement définies. Dans le schéma suivant, les synergies ou propriétés primordiales sont représentées par les secteurs V, P et K (initiales de Vata, Pitta et Kapha). Les unités de mesure sont leurs rapports inverses.

Fig. 1.2 Relativité

La

formule banale V/P * P/K * K/V

= 1 représente la corrélation des

rapports entre les 3 secteurs. Elle peut

être développée de la

manière suivante:

P/K = P/V * V/K;

(P/K)2

= (P/V)2 *

(V/K)2

P/K = K/P * (P/V)2 / (K/V)2

et en remplaçant les rapports par les unités de mesure correspondantes: E = m * d2 / t2

Comme d/t est une vitesse, cette formule correspond à la définition du Joule, et si l’on applique la vitesse de la lumière c, on obtient la formule d’Einstein:

E = m * c2

Cette démonstration a les conséquences suivantes:

- L’ordre des thèmes est ainsi confirmé de manière univoque.

- Le modèle est compatible avec les définitions des unités de mesure et avec la théorie de la relativité. Il doit donc être applicable à d’autres théories de la physique.

- Les antagonismes sont des grandeurs inverses et peuvent être exprimés par des logarithmes.

1.5 - Spectre d'expression systémique (SES)

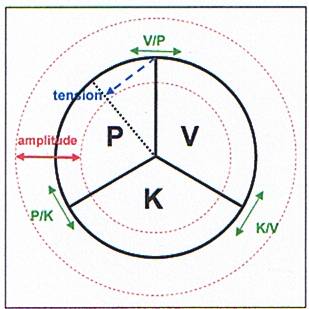

Définition des coordonnées

Conformément à la définition du MIF, et selon les définitions fonctionnelles des unités de mesure et de leur relativité, seules les interactions ou rapports antagonistes sont à l'origine des mesures de matière-énergie, espace et temps.

Les trois principes V P K sont des qualités ou des causalités abstraites indissociables et non pas des quantités. Mais leur importance relative et absolue varie, influençant la qualité de l'ensemble comme la proportion de 3 couleurs principales et leur luminosité déterminent la couleur finale. Ils peuvent donc être représentés quantitativement par 3 secteurs de cercle: V, P et K, afin de pouvoir formuler leurs rapports réciproques.

Fig. 1.3 rapports réciproques

Conditions des rapports de configuration du MIF

1) V+P+K = E

La somme des trois secteurs est égale à E, superficie du cercle qui représente l'amplitude de l'ensemble en fonction d'un rayon dont la valeur à l'équilibre est définie par 1 mais peut varier entre un maximul et un minimum

2) V/P * P/K * K/V = 1

Le produit des rapports est obligatoirement 1, quelle que soit la grandeur de l'ensemble

Configuration

Le terme configuration désigne l'ensemble des 3 rapports géométriques entre les 3 secteurs. A l'équilibre, les secteurs sont égaux et le rapport de 2 secteurs est 1. Si un des 3 rapports est différent de 1, tous les 3 secteurs et leurs rapports sont impliqués car la somme des 3 secteurs reste toujours égale à l’ensemble E et le produit des rapports est égal à 1:

Définition logarithmique des limites de configuration

L’intégrité du système suppose que les secteurs ne puissent être nuls. Leurs rapports ne peuvent donc être ni nuls ni infinis. Ils ont par conséquent des valeurs limites.

Si la valeur maximale du rapport de 2 secteurs est la limite L, en choisissant celle-ci comme base, le logarithme du rapport varie entre -1 et +1

Exemple: pour L = 2, V/P maximal = 2 ; log2(V/P)=1

et l’inverse V/P minimal = 1/2; log2(P/V) = -1

Définition trigonométrique des rapports de configuration

La variation entre -1 et +1 du logarithme peut être représentée par une fonction sinusale.

Comme le produit des rapports est 1: V/P * P/K * K/V = 1,

la somme de leurs logarithmes est nulle: logL (V/P) + logL (P/K) + logL (K/V) =0

Cette condition est réalisée lorsque les logarithmes sont représentés par les projections d’un vecteur sur trois axes diagonaux à écart angulaire égal (à 120°):

Les axes de coordonnées sont conventionnellement définis positifs par

axe PK: 90°; axe KV:210°; axe VP: 330°.

Chaque projection est égale au cosinus de l'angle θ formé par l’axe correspondant avec le vecteur:

logL(V/P)

= VP

= cos(330°

- θ)

logL (P/K) = PK

= cos(90° - θ)

logL

(K/V) = KV

= cos(210° - θ)

Amplitude

Les coordonnées VP PK KV sont en fait les projections sur un plan horizontal de trois axes orthogonaux inclinés par rapport au plan horizontal selon le même angle (arc α = 0.61548). Ces coordonnées orthogonales se projettent aussi selon l'angle complémentaire sur un axe vertical qui représente les variations de dimension ou amplitude du système.

Sur le schéma 1.3, l'amplitude mesure l'ensemble E et des secteurs en fonction du rayon dont la valeur normale ou moyenne est 1 mais qui a une limite maximale. Celle-ci peut être prise comme base de logarithme comme pour chaque axe de configuration.

Sur le schéma tridimensionnel, les variations entre minimum -1 et maximum +1 sont reportées sur l'axe vertical comme projection du vecteur selon le sinus de l'angle d'élévation e.

Tension:

Le terme tension ou facteur t désigne l'importance des écarts de l'équilibre (ou inégalités) des trois secteurs. La tension est exprimée par la valeur scalaire du vecteur qui se projette sur le plan horizontal selon le cosinus de l'angle d'élévation e.

La tension indique la contrainte totale que subit le système par la combinaison des écarts de configuration avec l'écart d'amplitude. La tension est égale à la moyenne géométrique des 3 valeurs VP, PK, KV et varie entre 0 et +1.

L'octaèdre SES (spectre d'expression systémique)

Les axes VP PK KV délimitent ainsi un système orthonormal que l'on peut représenter par un octaèdre régulier posé sur la face formée par les 3 pôles négatifs et dont le sommet est la face aux trois pôles positifs des 3 axes. Cet octaèdre est inscrit dans une sphère dont le rayon de valeur 1 est la limite de la contrainte globale que peut supporter le système. Ainsi le vecteur représentant l'état du système peut être défini soit par les coordonnées sphériques, soit par les coordonnées cartésiennes des 3 axes inclinés.

L'échelle logarithmique dont la base est adaptée à chaque axe selon ses limites par rapport au repère normalisé du système, permet d'obtenir dans tous les cas une sphère de rayon 1. Il est bien connu que les gradients des relations fonctionnelles physiques ou biologiques se représentent par des courbes exponentielles. Le logarithme est l'analogique du nombre comme la fonction est l'analogique du phénomène.

Ce modèle tridimensionnel SES est entièrement déduit du modèle MIF. Alors que celui-ci représente les principes fondamentaux de l'existence des systèmes, le modèle SES développe tout le spectre des états phénoménologiques possibles. C'est pourquoi il est appelé spectre d'expression systémique.

Fig. 1.5

Spectre d'expression systémique SES, plan et

profil de l'octaèdre

Le sens des thèmes noirs négatifs du triangle inférieur (contrainte, désordre, inertie) indique l'évolution vers l'entropie et la dégénérescence, le sens des thèmes blancs positifs du triangle supérieur (liberté ordre et énergie) indiquent l'évolution vers l'auto-organisation conformément aux conditions des structures dissipatives de Prigogine.

On trouve des symboles mystiques de l'octaèdre sous forme du diamant dans différentes traditions. Mais la représentation la plus précise et étonnamment moderne par l'utilisation de symboles binaires est le Yi King des Chinois. Des explications à ce sujet se trouvent au paragraphe 2.6, page 2 "Systémique des traditions".

L'application à l'ordre des phénomènes concrets est différente selon le contexte et exige une interprétation des thèmes adaptée au contexte. Le modèle systémique avec ses thèmes épistémologiques et ses symétries constitue le fondement rationnel de la logique de l'analogie.

La page 3 "systémique biomédicale" développe l'application de la trilogie MIF et du spectre SES dans le diagnostic systémique, global ou holistique selon les principes mêmes des médecines traditionnelles orientales mais en se référant à l'embryologie, l'anatomie et la psychologie.

La page 5: "physique systémique" concilie la théorie des ondes avec la théorie des particules grâce aux nouvelles interprétations de la physique résumées à la page 5 et conformément à la logique de complémentarité de Niels Bohr. Le spectre SES permet de représenter les différents états énergétiques de la physique classique ainsi que la relativité, l'équivalence matière/énergie et la chromodynamique quantique.

Bibliographie

1. Bachelet B., - L’espace. Coll. « Que sais-je », PUF, 1998.

2. von BERTALANFFY Ludwig. - Théorie générale des systèmes. - Dunod, Paris 1973.

3. LUPASCO Stéphane. - L'énergie et la

matière vivante.-Juillard, Paris

1974,

réédité

par Le Rocher, 1987.

4. - - Le principe d'antagonisme et la logique de l'énergie. - Le Rocher 1987.

5. - - Les trois matières. - Ed. Cohérences, Strasbourg 1982.

6. NICOLESCU Basarab. - Nous, la particule et le monde. - Le Mail, 1985.

7. PIAGET Jean. - L'épistémologie génétique. - Coll. Que sais-je. PUF.

8. PRIGOGINE Ilya et Isabelle Stengers. - Entre le Temps et l'Eternité. - Fayard 1988.

9. - - La fin des certitudes – Fayard, 1996.

10. SACY de S. - Descartes. - Ecrivains de toujours / Seuil, Paris 1985.

11. WILBER Ken. - Les trois yeux de la connaissance. - Le Rocher 1987.